2025年3月30日

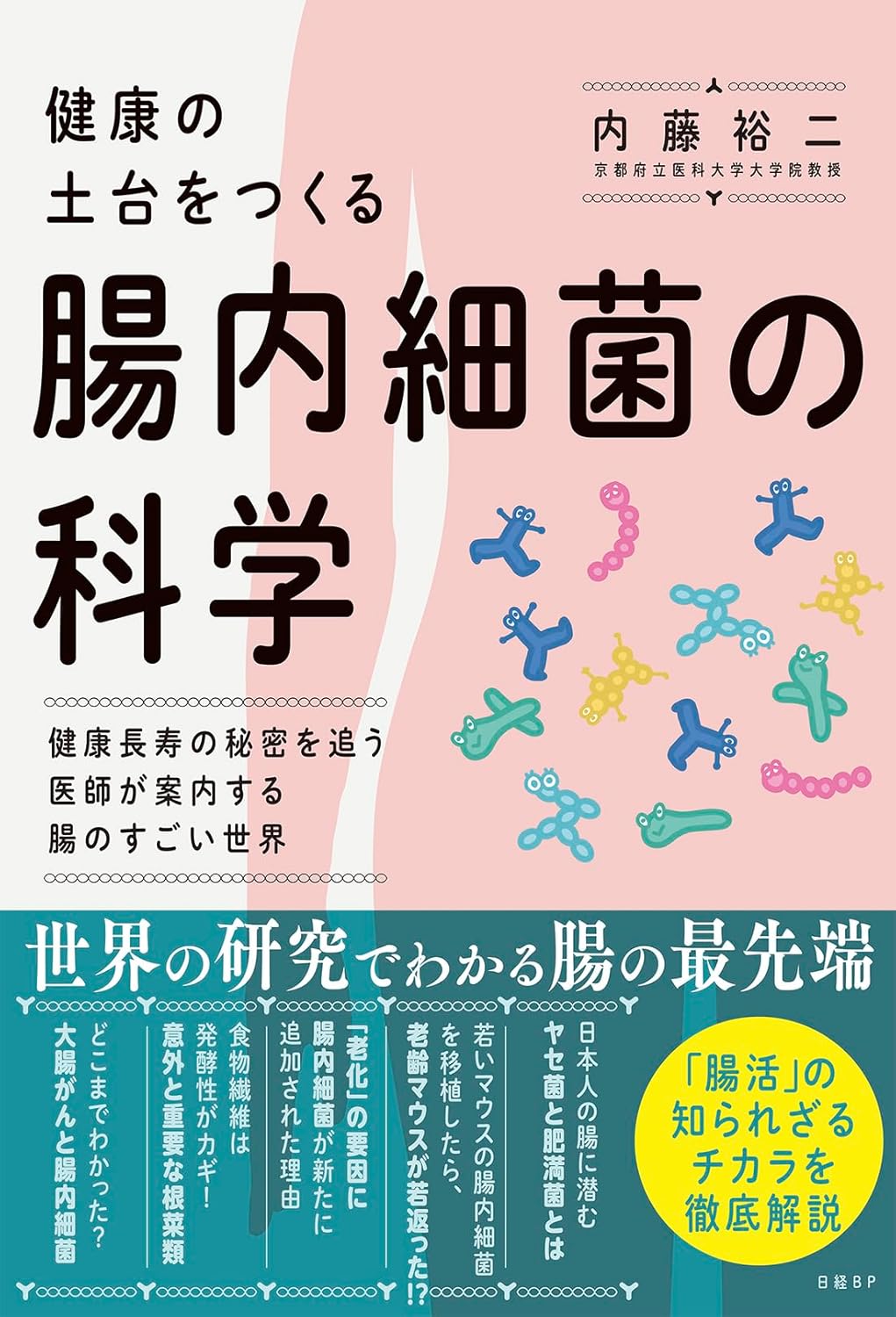

最近、京都府立医科大学の消化器内科の教授が書かれた腸内細菌に関する本を読んでみました。前回読んだ辨野先生の本よりも内容が少し専門的で、カバーしているトピックが幅広いため、非常に勉強になりました。

腸内細菌は母親由来

腸内細菌が母親由来であることを再認識しました。生まれる前、赤ちゃんの腸内は無菌状態ですが、生まれてくるときに産道や膣から母親の細菌を受け取り、腸内細菌が形成されます。一方、帝王切開で生まれた赤ちゃんは、母親からの細菌を受け取りにくく、そのため免疫機能が弱いとされていることです。海外では、帝王切開で生まれた赤ちゃんにビフィズス菌を与えることで腸内細菌を補おうという試みも行われているそうです。

また、母乳や食事、衛生状態なども影響し、腸内細菌の構成は3歳ごろまでにほぼ確立されるそうです。面白いことに、日本では湯舟に浸かる習慣があり、家族で一緒に入浴することで共通の腸内細菌を持つ傾向があるという研究結果もあります。

腸内細菌と病気の関係

腸内細菌のバランスがさまざまな病気に関与していることがわかっていますが、その中でも特に注目したいのは、大腸癌との関係です。驚いたのは、歯周病の原因菌であるフソバクテリウムが大腸癌と関連がありそうだということです。

フソバクテリウムという菌は歯周病の原因菌で、本来大腸内には存在しませんが、大腸癌の病変部で見つかったという報告があります。口腔内のフソバクテリウムが唾液とともに飲み込まれて腸に到達したり、歯周ポケットから直接血流に入り込んで全身に影響を与えることがあると言われています。

もし、このフソバクテリウムが大腸癌の原因となるのであれば、歯周病の予防や治療が大腸癌の予防につながる可能性があります。つまり、歯周病の治療や口腔ケア、定期的な歯のクリーニングが大腸癌のリスクを下げるために重要かもしれません。

さらに、最近では、口の中の細菌(オーラルフローラ)と腸内の細菌(腸内フローラ)が関係しているという考え方があり、「オーラル-ガット軸(Oral-Gut Axis)」という新しい概念が提案されています。この分野の今後の研究に注目しています。